特集・コラム

京都の芭蕉堂

◆祗園店にある茅葺

松尾芭蕉をしのんだ庵「芭蕉堂」をご紹介します。 場所は円山公園からねねの道を向かって進み突き当たり、

レンタル着物岡本と芭蕉堂の看板が並んで見えます。 門をくぐり右側茅葺きの屋根が芭蕉堂です。

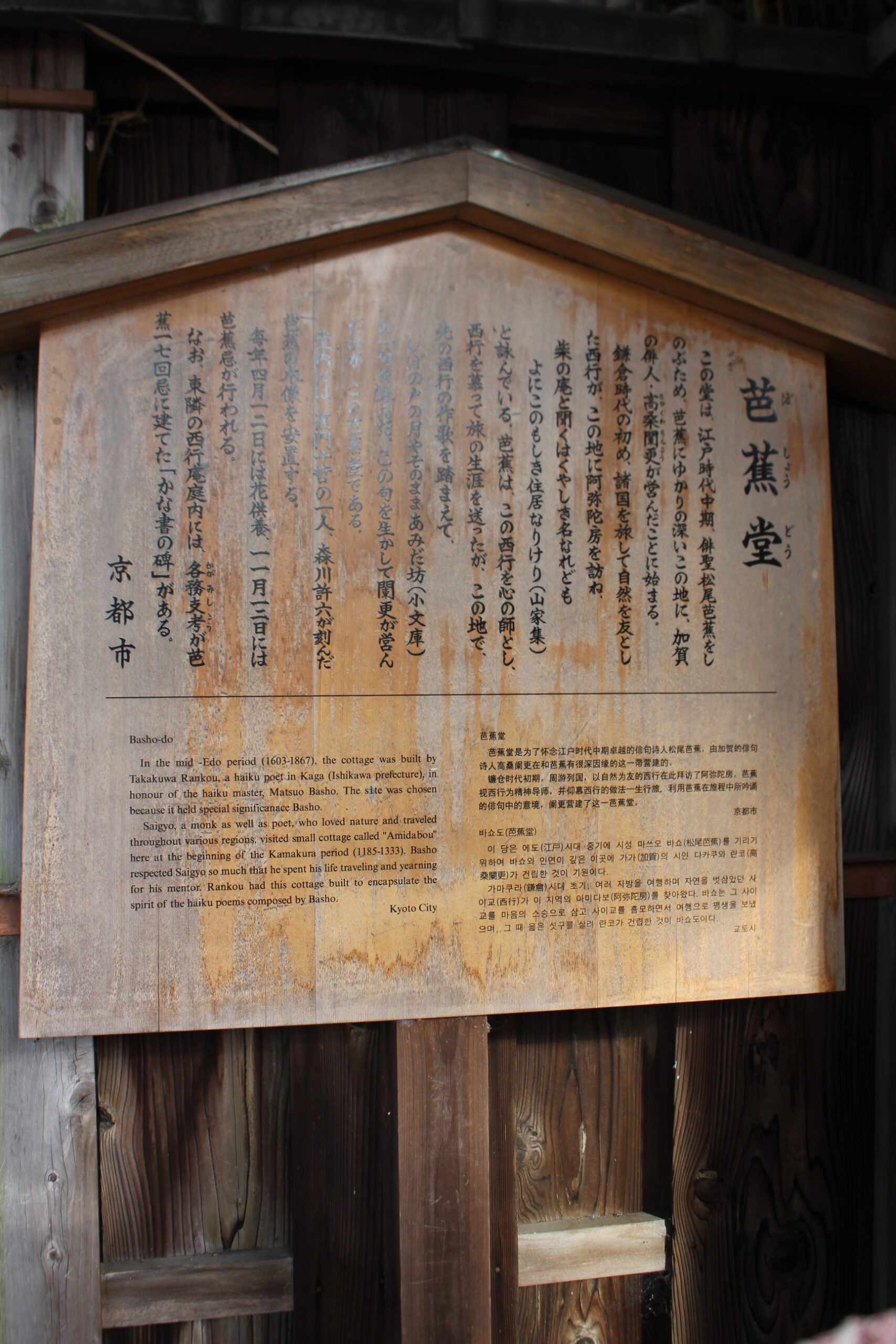

堂内には、蕉門十哲の一人、森川許六が刻んだ芭蕉の この堂は、江戸時代中期、俳聖松尾芭蕉をしのぶため、芭蕉にゆかりの深いこの地に、加賀の俳人・高桑(たかくわ)闌更(らんこう)が営んだことに始まります

鎌倉時代の初め、諸国を旅して自然を友とした西行が、「この地に阿弥陀房を柴の庵と聞くはくやしき名なれどもよにこのもしき住居なりけり」(山家集)と詠みます。 芭蕉は、この西行を心の師とし、西行を慕って旅の生涯を送ったが、この地で、先の西行の作歌を踏まえて、「しばの戸の月やそのままあみだ坊」(小文庫)の一句を詠みました。この句を生かして闌更が営んだ木像を安置。 なお、東隣の西行庵庭内には、各務支考(かがみしこう)芭蕉一七回忌に建てた「かな書の碑」があります。

◆松尾芭蕉とは

松尾芭蕉とは 松尾芭蕉は江戸時代前半の俳諧師です。 俳諧という俳句の元になったものを発展させて、芸術として俳句を完成しました。 松尾芭蕉が有名なのは俳句のみでなく、紀行文の「奥の細道」などもあります。 全国を旅して詠んだ歌は、各地のさまざまな石碑などにも刻まれています。 俳句は、俳諧という江戸時代に栄えていたものが発展したものです。 俳句という言葉は、実際には正岡子規によって明治時代になってから広まりました。

俳諧は、複数の人で五・七・五と七・七を詠み合い続ける連歌形式でした。 松尾芭蕉は、俳諧の五・七・五のみを詠むことを発展させました。 俳句は、四季をイメージする季語が入っている必要があります。 川柳も同じような形式ですが、川柳は季語を入れなくてもいいという違いがあります。 祇園店のお庭にも幾つかの石碑があります。 興味のある方、石碑の句を心ゆくまで堪能してもらいその時代に触れ感じていただけれはと思います。

また、茅葺き屋根の趣きある建物を背景に当店レンタル着物岡本で着物をお召になり撮影してみては如何でしょうか。

写真は芭蕉堂の前と、下のモノクロ写真は芭蕉堂の横の白い壁で撮影しました。

◆石川の芭蕉堂

京都の芭蕉堂の他にも行脚により全国を訪れて俳句を詠んでいます。 石川の中山温泉にも芭蕉堂があり鶴仙渓遊歩道の黒谷橋のたもと、大聖寺川の渓流に面して建つ、俳聖芭蕉をまつった御堂です。芭蕉が北国行脚の折りに立ち寄り、名湯ぶりを讃えたことに由来する建物で、堂内には芭蕉の小像が安置されています。2010(平成22)年に、芭蕉堂と鶴仙渓遊歩道が誕生して100周年の節目を迎えるそうです。

◆白い暖簾

そして、当店の大きな門に新しく暖簾がかかりました。生成り色の生地で芭蕉堂とレンタル着物岡本の新しい顔がお目見えです。 ここで、暖簾をくぐりその清楚で愛らしいお姿を写真に残してみましょう。新しいフォトブックに加えていただきたいと考えてみました。

癒やしを求める現代、10年、20年経った時間(とき)に思い出として鮮明に記憶に残っていると嬉しいです。

◆ 映えるフォトスペース

少し芭蕉さんから脱線しますが、レンタル着物岡本に遊びに来ていただいたお客様だけに体験してもらえます工夫を凝らしたフォトスペースを 各店舗のスタッフが写真映えを意識し一生懸命つくりました。本当に素晴らしい空間となっていますので是非、お着物姿でお写真を撮っていただきたいと思っています。

是非、オリジナルコーディネートをレンタル着物岡本で見つけて下さい

【この記事の著者】

レンタル着物岡本 祗園店

〒605-0072 京都市東山区鷲尾町523

TEL: 075-531-7890

HP: www.okamoto-kimono.com

Instagram: rentalkimonookamoto

レンタルきもの岡本 祇園店

〒605-0072 京都市東山区鷲尾町523

電話 075-531-7890 / FAX 075-531-8383

E-mail gion@okamoto-kimono.com

最寄り停留所:市バス 祇園 停留所

京都についての様々な情報を掲載した記事をご覧頂けます。

京都に住む当店のスタッフが、京都に関する歴史や観光、地域情報など様々なことを掲載しています。京都の知識を深めて頂くことで、より観光をお楽しみ頂けると思います。

他にも店舗周辺を紹介している記事は、こちらからご覧頂けます。

着物を着て京都の観光をお楽しみ頂く際のご参考に、各店の周辺情報を掲載しています。

地域に詳しいスタッフが更新していますので、有名な観光地の情報や、穴場の観光地、最新のお店の情報などありますので、ぜひご覧ください。