特集・コラム

島原とその歴史

島原(嶋原)について

京都に島原と呼ばれる花街があることをご存知でしょうか?

花街といえば江戸の吉原が有名ですし、大坂(昔の表記)には新町、長崎には丸山と日本の各地に公許の花街がございますが、京都にももちろん祇園とは別に有名な花街がございます。そうです。歴史が好きな方なら「嶋原」とも書くあそこだな!と思い浮かぶそこのことです。

正式名は「西新屋敷」と申しまして、中之町、中堂寺町、太夫町、下之町、揚屋町で構成されている地域の総称のことでございます。その歴史は室町時代から始まり、現代人が想像するような島原(主に新選組が活躍した時代)を経て昭和の後期にはお茶屋組合が解散し、実質はその面影を残すのみとはなっております。

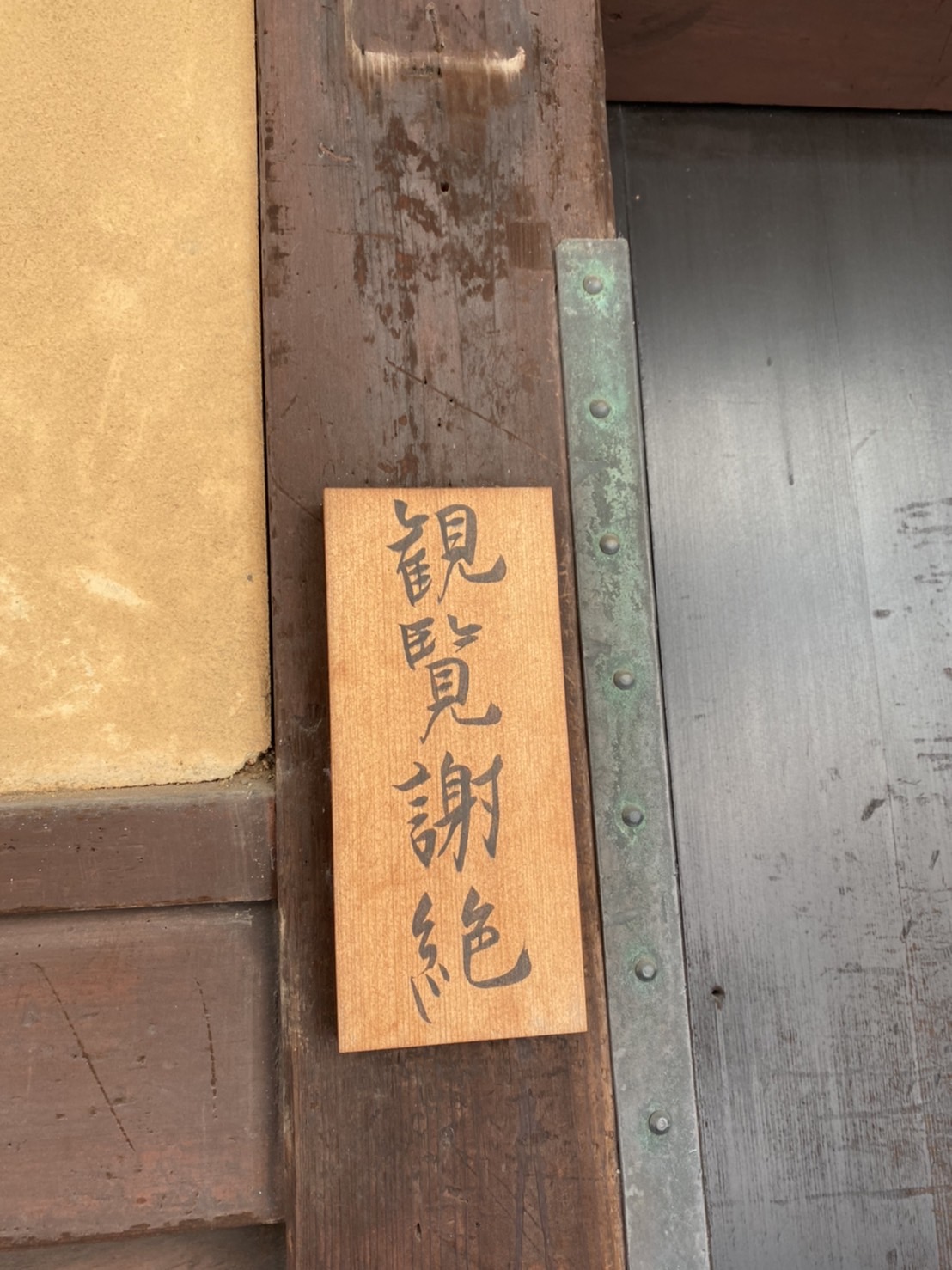

なお現在は、「島原大門」「輪違屋」「角屋」が地域に残り、その頃の息吹を感じることはできますが、お茶屋として営業を続けているのは輪違屋のみです。また揚屋としての営業はありませんが、「角屋」が今も日本に唯一残る、揚屋造の建物となっており国の重要文化財に指定されており1998年より「角屋もてなしの文化美術館」として公開もされております。

ちなみに。「輪違屋」の表に“観覧謝絶”との札がかけてありますが、俗にいう”一見さんお断り”。京都らしい表現だと観光で来られた方は仰いますが、皆様はどのように感じられますでしょうか。

太夫について

さてここで、花街の華、誇り高い太夫のお話をさせていただきたいと思います。

まず、禿と呼ばれる少女が芸事や教養を叩き込まれて育つのは京都島原も江戸吉原も同じだったようですが、根本的な目的は違ったようです。

京都島原に関しましては”太夫“とは傾城(官許により遊宴の席で接待する女性)の最高位であり、舞の優れた傾城を”舞太夫“と呼んだことが太夫の始まりとされており、芸を売るの対して、江戸吉原の最高位の”花魁“…いわゆる娼妓とは大きく異なったところであったようです。ちなみに、遊郭の花魁が半襟を折り返して着付けている姿が有名ではございますが、その半襟を返す文化が発祥したのが京都島原の太夫の風習からだった(!?)ことはご存知でしょうか。

諸説はあるらしいのですが、遊女の最高位であった昔の島原太夫は、十万石の大名と同位の正五位の官位を持ち、深緋は「正五位」の色とされていて、その緋色を見せるということは、この遊女が「正五位」。つまり、御所に上がることを許された身分である、ということを表しているそうです。

『こころの京都』より 京都島原輪違屋 渡辺武蔵(1927-2019)筆

京都府蔵(京都文化博物館管理)

横笛で隠れてはいますが、衿の部分、少し赤色がのぞいていることがお分かりになるでしょうか?

ちなみにコチラの絵葉書は京都文化博物館ミュージアムショップで販売されていますのでよろしければお買い求めください!

そしてその慣習が江戸に伝わり、最高位の遊女である江戸の花魁も官位とは関係ないのですが、京の太夫と同格だと赤襟を返した人もいたそうです。ただ歌舞伎に登場する花魁は、赤い襟だけではなくて青い襟を返しているケースもあったり、襟を返していないケースもあるそうで、官位とは関係なく、ファッションの位置づけで後世では半襟を返されたのかもしれませんね。

上記で説明させて頂きました通り、一流の傾城となりますと、殿上人の前で舞を披露することもあり、仕事柄で卑しいとされることよりもその美貌や才知に一目置かれたのはいうまでもないでしょう。そういった一流の女性の元に国を動かす男たちが集い、社交の場として日々展望を語ったと思えば、遊郭という場所の見方も少しは変わってきたのではないでしょうか?

新選組との関わり

いずれにせよ、このような場所には歴史的な偉人も多く通っており、特に角屋に関しては新選組黎明期、かの有名な近藤勇局長の前に局長を務めていた芹沢鴨が最後の晩餐を取った後に暗殺された場所でもあり、新選組を好きなファンの方も足繫く通う聖地のひとつであるといっても過言ではないでしょう。

弊社と致しましても、そのような場所の近くで店を構えさせて頂いたので、何か新選組と関連のあるお着付けが出来ればと考えての提案なのですが、そもそも新選組の衣装は浅黄のだんだら羽織に派手な長い羽織紐のイメージがあると思います。

そちらの着物については、新選組の二番組組長だった永倉新八の記した『新選組顛末記』にはこのように記述があります。

羽織だけは公向に着用するというので、浅黄(当て字なので正確な色は浅葱と書く薄い青系の色)地の袖へ忠臣蔵の義士が討入りに着用した装束みたようにだんだら染を染めぬいた

推察の域を出ないのですが、おそらく制服の羽織を赤穂浪士の装束に似せて作成しようと提案したのは、近藤勇でもなく土方歳三でもなく、初期新選組の実権を握っていたもう一人の人物。そうです、このコラムで、もしかしたら知った方もいらっしゃるかもしれない局長芹沢鴨だったのではないでしょうか?

のちに局長となる近藤も赤穂浪士好きで知られていますが、どうも後世に伝わっている限りでは着たがらなかったようですので、羽織の意匠を考えた人物だと仮定するとすこし辻褄があいませんし…。まぁ、結局のところデザインの考案者が誰なのかは不明ですが、歌舞伎の仮名手本忠臣蔵で四十七士が着ているような意匠で。と芹沢局長が注文し、結果代替わりをしたことを期に近藤局長の号令で黒尽くめの上下に移行した可能性が高いような気がいたします。

時代背景や場所的には、やはり浅葱のだんだら羽織に染め抜いた誠を背負って着て「島原大門」「輪違屋」「角屋」の前でお写真を撮って、「角屋もてなしの文化美術館」で歴史に深く触れて…とご案内させて頂きたいのですが、聊かコスプレの様相を呈してしまいそうなので…

こちらのような黒子黒袴の装いでお出かけなさるのはどうでしょうか!

新選組、実は黒装束の羽織袴で市中を警邏していた期間の方が長いかもしれないとはご存知でしょうか?新選組は好きなんだけど…あれはコスプレだから映画村にでも行かないと出来ないよ…な、お方、逆に映画村で一回は着たことあるしもう大丈夫。なんてお方!

ぜひ上下黒の装いで弊社でお着付けしていただいて新選組の息吹を梅小路で感じてみませんか?

ただし、上記のようなお写真を撮るために木刀や竹刀、模擬刀を持って歩かれますと銃刀法に抵触してしまいますので、弊社で販売させていただいてる、侍傘のようなものを脇に差して頂くとよろしいかと存じます。

さて、簡単ではございましたが、梅小路界隈の観光スポットのひとつ島原についてお話させていただきました。また近くには鉄道博物館や京都水族館など、ちょっとそこまでの範囲に沢山のお出かけスポットがございます!なんなら一日をこの辺りでお過ごしいただくこともできますよ!

もちろん電車にお乗りいただければ、嵐山や東映太秦映画村へお出かけになるには大変交通の便の良い店舗になっておりますので、今日は新選組day!とか、京都が舞台の銀幕の世界へ行ってみる日!なんて銘打っていただいてお楽しみいただくのも一興かと存じます。

皆様の御旅行の参考になれば幸いに存じます。

参考文献

『新選組顛末記』著者 永倉新八

『図説 吉原事典』著者 永井義男

ご協力

財団法人 角屋保存会 http://sumiyaho.sakura.ne.jp/index.html

京都文化博物館 https://www.bunpaku.or.jp/

京都便利堂公式オンラインショップ http://www.kyotobenrido.com

【この記事の著者】

レンタル着物岡本 京都駅西店

京都市下京区朱雀堂ノ口町20-4 ホテルエミオン内2F

TEL: 075-950-0805

HP: www.okamoto-kimono.com

Instagram: rentalkimonookamoto

レンタル着物岡本 嵐山店

〒616-8374 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺北造路町48-4

電話 075-950-0805 / FAX 075-950-0806

E-mail kyotowest@okamoto-kimono.com

最寄り駅:嵐電嵐山本線 嵐山駅/JR嵯峨嵐山駅

京都についての様々な情報を掲載した記事をご覧頂けます。

京都に住む当店のスタッフが、京都に関する歴史や観光、地域情報など様々なことを掲載しています。京都の知識を深めて頂くことで、より観光をお楽しみ頂けると思います。

他にも店舗周辺を紹介している記事は、こちらからご覧頂けます。

着物を着て京都の観光をお楽しみ頂く際のご参考に、各店の周辺情報を掲載しています。

地域に詳しいスタッフが更新していますので、有名な観光地の情報や、穴場の観光地、最新のお店の情報などありますので、ぜひご覧ください。